Wandel als menschliches Ereignis begreifen

Veränderung wirkt selten wie eine präzise geplante Marschroute. Sie gleicht eher einer unvorhersehbaren Reise, die Menschen emotional fordert und Organisationen auf die Probe stellt. Wer Change-Prozesse nur mit Zielplänen, Gantt-Charts und messbaren Kennzahlen managt, unterschätzt den entscheidenden Faktor: die menschliche Ebene. Dort, wo Dialog entsteht, entstehen auch Verständnis, Vertrauen und der Nährboden für echte Transformation.

Echte Gespräche statt Monologe: Dialog als Schlüssel zur Bewegung

Studien und Praxiserfahrungen zeigen übereinstimmend: Veränderung wird dann akzeptiert, wenn sich Betroffene als Beteiligte fühlen. Das gelingt nicht mit einseitigen Ansagen, sondern durch offene, wertschätzende Gespräche. Ein Gespräch, das sich anfühlt wie ein Tanz, wechselt zwischen aktiven Impulsen und stillem Zuhören. Dieses Wechselspiel ist weit wirkungsvoller als jedes teure Change-Framework, weil es Ängste aufnimmt, Widerstände früh erkennbar macht und Beteiligte emotional abholt.

Es ist kein Zufall, dass Coaches und erfahrene Change-Manager immer wieder betonen, wie wichtig Fragen sind, auf die es zunächst keine schnellen Antworten geben muss. Der Raum für Reflexion ist essenziell. Wer ernsthaft zuhört, sendet das stärkste Signal: Du bist Teil dieser Veränderung – nicht nur Objekt eines Projekts.

Change-Kurve: Zwischen Euphorie und Resignation steuern

Der Verlauf fast jeder Veränderung lässt sich in einer psychologischen Kurve abbilden: Auf anfängliche Aufbruchsstimmung folgt oft ein Einbruch – das sogenannte „Tal der Tränen“ – bevor sich Akzeptanz und Motivation wieder aufbauen. Laut internationalen Meta-Analysen scheitern bis zu 72 % der Change-Initiativen, weil genau diese kritische Phase nicht begleitet wird. Die Ursache liegt meist in zwei Punkten: fehlender Leidensdruck und mangelnde Vision, die Lust auf das Ziel macht.

Gerade hier wirkt ein offener Dialog wie ein Katalysator: Er verkürzt das Tal, indem er frühzeitig auf Sorgen eingeht und Klarheit schafft. Gleichzeitig verstärkt er die Vorstellung eines positiven Endzustands, des „Zielfotos“, das den Sinn der Veränderung greifbar macht. Kleine sichtbare Fortschritte sollten gefeiert werden, denn sie liefern emotionale Beweise dafür, dass es vorangeht. Selbst wenn strukturell noch nicht alles perfekt ist, wirkt ein kommunizierter Teilerfolg als Motivator.

Haltung schlägt Argumente: Bedürfnisse sichtbar machen, nicht Positionen verhärten

Konflikte entzünden sich in der Regel nicht an unterschiedlichen Meinungen, sondern an unerfüllten Bedürfnissen, die hinter den geäußerten Positionen verborgen bleiben. Menschen beharren oft auf ihrer Sichtweise, weil sie hoffen, damit ein Bedürfnis zu erfüllen – Sicherheit, Wertschätzung oder Einfluss. Wer es schafft, den Blick hinter die Position zu lenken, erkennt, worum es den Beteiligten wirklich geht.

Dieses Umdenken verändert das Gesprächsklima grundlegend: Die Frage „Was brauchst du wirklich?“ eröffnet Räume, in denen Verständnis wachsen kann. Sie durchbricht das Ritual des gegenseitigen Überzeugens und macht den Weg frei für Lösungen, die beide Seiten mittragen. Häufig reichen kleine Anpassungen, wenn Bedürfnisse explizit ausgesprochen werden. Haltung schlägt Argumente, weil sie Verbindung ermöglicht, während Argumente oft nur trennen.

Dass diese innere Klarheit über Bedürfnisse auch in Krisen trägt, zeigt das bekannte Zitat von Viktor Frankl:

“Wer ein Warum hat, erträgt jedes Wie.”

Es verweist auf den Sinn als stärkste Ressource in schwierigen Situationen. Menschen, die ihr „Warum“ kennen, bleiben resilient, selbst wenn der Weg dorthin steinig ist.

BANI: Wenn VUCA nicht mehr ausreicht

Die Management-Vokabel VUCA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit) ist inzwischen in vielen Führungsetagen angekommen, beschreibt jedoch vor allem externe Faktoren, die Organisationen herausfordern. Doch in Zeiten zunehmender Krisen und disruptiver Brüche reicht dieser Blick nicht mehr. Die Erweiterung BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible) schärft den Fokus auf die innere Wahrnehmung der Menschen in Organisationen.

- Brittle (brüchig): Systeme und Strukturen wirken stabil, brechen aber unter plötzlicher Belastung.

- Anxious (ängstlich): Angst und Sorge beeinflussen Entscheidungen stärker als rationale Abwägungen.

- Non-linear (nichtlinear): Ereignisse verlaufen nicht vorhersehbar, kleine Ursachen haben teils massive Folgen.

- Incomprehensible (unverständlich): Entwicklungen entziehen sich nachvollziehbaren Mustern und erzeugen Hilflosigkeit.

Führungskräfte, die die BANI-Logik ernst nehmen, erkennen: Kommunikation ist kein „Nice-to-have“, sondern essenzielles Werkzeug, um Ängste zu adressieren und Orientierung zu schaffen. Frühwarnsysteme wie regelmäßige Pulsbefragungen oder informelle Feedbackrunden helfen, Spannungen früh zu identifizieren. Transparenz reduziert Interpretationsspielräume, und aktives Zuhören in unsicheren Phasen vermittelt Halt. Gerade in brüchigen Kontexten wirkt emotionale Intelligenz stabilisierend.

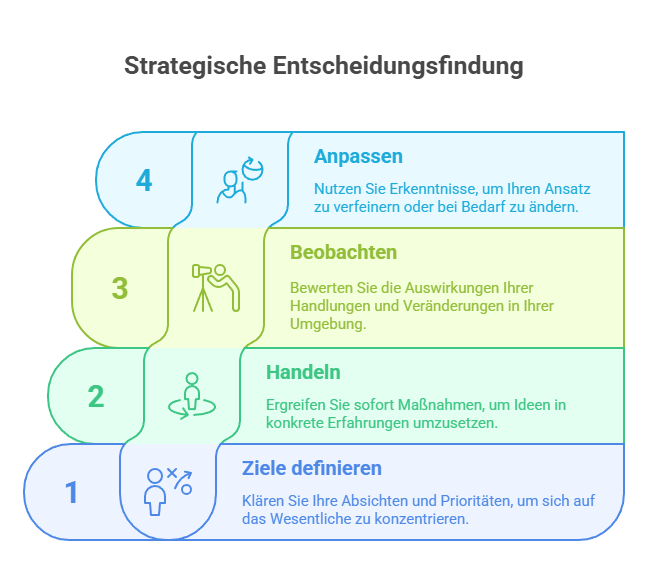

Erfolgsformel: STOP. LOOK. CHANGE. – Agilität in vier Schritten

Um in unsicheren Zeiten handlungsfähig zu bleiben, braucht es ein pragmatisches Vorgehen, das Reflexion und Agilität verbindet. Die Erfolgsformel „STOP. LOOK. CHANGE.“ strukturiert Veränderungsprozesse in vier klaren Schritten:

- Wissen, was man will (STOP): Wer sein Ziel nicht kennt, verliert sich im Aktionismus. Eine kurze, bewusste Pause vor dem Start klärt Absicht und Prioritäten.

- Handeln (LOOK): Anstatt endlos zu planen, wird direkt ein erster Schritt gemacht. Schnelles Testen überführt Ideen in konkrete Erfahrungen.

- Beobachten (CHANGE): Genaues Hinschauen auf Wirkung und Umfeldveränderungen identifiziert, ob man sich noch auf dem richtigen Weg befindet.

- Anpassen (CHANGE): Erkenntnisse werden genutzt, um gezielt Kurskorrekturen vorzunehmen oder Vorhaben konsequent abzubrechen, wenn sie nicht tragen.

Diese iterative Vorgehensweise reduziert das Risiko, lange in falsche Annahmen zu investieren. Sie macht Veränderung lebendig und ermöglicht es Teams, flexibel auf unerwartete Entwicklungen zu reagieren. Besonders in BANI-Zeiten ist diese Haltung entscheidend: Planen ja – aber nur soweit nötig; Handeln und Lernen stehen im Vordergrund.

Menschlichkeit als Hebel für nachhaltige Veränderung

Albert Schweitzer brachte es treffend auf den Punkt:

“Das gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere Menschen zu beeinflussen, es ist die Einzige.”

Dieser Satz beschreibt eindrücklich, warum Haltung und Authentizität von Führungskräften weit mehr bewirken als jede strategische Planung. Menschen orientieren sich weniger an abstrakten Zielen als an konkretem Verhalten. Wer selbst offen kommuniziert, Verantwortung übernimmt und mit Unsicherheiten souverän umgeht, gibt Mitarbeitenden den Mut, es ihm gleichzutun. Führung durch Vorbild ist kein romantisches Ideal, sondern der effektivste Weg, damit Teams Veränderung nicht nur dulden, sondern aktiv gestalten.

Dabei geht es nicht um perfekt inszenierte Auftritte, sondern um spürbare Echtheit: Ein Chef, der einen eigenen Fehler zugibt oder die Perspektive anderer ernsthaft in seine Entscheidungen einbezieht, wirkt stärker als jede Motivationskampagne. Gerade kleine Gesten machen den Unterschied: ein aufmerksames Gespräch am Rande eines Meetings, ein humorvoller Kommentar, der Anspannung löst, oder ein anerkennendes Feedback, das den Beitrag Einzelner sichtbar macht. Solche Momente schaffen emotionale Bindung und fördern ein Klima, in dem Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Neues zu wagen.

Studien zu Transformationsprozessen in Unternehmen bestätigen, dass Empathie und Menschlichkeit zentrale Faktoren für den Erfolg sind. Sie senken die psychologische Barriere gegenüber Veränderungen, stärken das Vertrauen in Führung und reduzieren Widerstände. Mitarbeitende, die sich gesehen und respektiert fühlen, sind eher bereit, auch unbequeme Schritte mitzutragen. Ohne diese emotionale Dimension bleibt Veränderung ein kühles Regelwerk, das in der Praxis oft auflaufen lässt.

Fazit: Veränderung beginnt mit echter Begegnung

Veränderung ist kein Ungeheuer, das man mit Prozessen bezwingt, sondern ein lebendiger, dynamischer Prozess, der von Beziehungen getragen wird. Wer bereit ist, innezuhalten, zuzuhören und den Dialog auf Augenhöhe zu suchen, verwandelt Widerstand in wertvolle Energie. Bedürfnisse sichtbar machen, Ängste respektieren und gemeinsam Perspektiven entwickeln – das ist der Schlüssel, um aus Veränderung nachhaltigen Fortschritt zu machen.

Autoreninfo: Veränderung ist Henrik Lehnhardt kein Risiko, sondern die Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit. Seit 15 Jahren begleitet er Unternehmen als strategischer Partner und Krisenmanager durch tiefgreifende Transformationen, die oft ganze Branchen nachhaltig verändert haben. Sein Ansatz: nicht an Symptomen arbeiten, sondern Klarheit schaffen und Change als strategischen Hebel nutzen. Ob als Change Manager, Executive Coach oder Mediator – er unterstützt Führungskräfte dabei, den Mut zu entwickeln, unbequeme Wahrheiten anzunehmen und den Wandel bewusst zu gestalten.

Passende Artikel:

Leadership & Culture: Dr. Roland Nolte über Unternehmenskultur